壊死(えし)と褥瘡(じょくそう)

炭酸泉は、母の足を救えたかもしれない

高齢者ケアと“血流”を見直すきっかけとして

「もし、あのとき高濃度人工炭酸泉の存在を知っていたら」

これは、老後というにはあまりにも早くに旅だった母を思うと今でも消えない思いです。

母は腎臓病の治療で透析を長く受けていたのですが、やがて足先の血流が悪くなり、壊死(えし)を起こしてしまいました。そして足を切断せざるを得ない状況となったのです。

今から20年ちかく前のこと。

炭酸効果をうたった入浴剤はありましたが、現在のような1,000ppmをこえる高濃度人工炭酸泉は温浴施設や介護施設でも普及しておらず、ましてや家庭で利用することなどできませんでした。というより、その存在そのものを知らなかったのです。

なぜ、血流が大事なのか? ― 褥瘡と壊死の背景

高齢者の皮膚トラブルや褥瘡(じょくそう)の多くは、「血流の低下」が関係しています。私たちの体は血液によって酸素や栄養が運ばれ、同時に老廃物も回収されています。

血流が滞るというのは、まさにこの「物流」が止まるようなもの。

特に寝たきりのひと、透析を受けているひと、糖尿病のあるひとでは、末梢(まっしょう)血管の循環が著しく悪化します。

血液が届かなくなった皮膚や筋肉は酸欠となり、やがて細胞が死んでしまう…これが褥瘡や壊死の直接的な原因です。

しかし、今は違います。血流を改善し、皮膚の再生や保湿にもつながる高濃度人工炭酸泉は、介護の現場で大きな可能性を秘めているとして認知され始めています。

炭酸泉の「科学的」な効果とは?

炭酸泉とは、二酸化炭素(CO₂)が溶け込んだお湯のことです。天然の炭酸泉は日本にも存在しますが、近年では医療・介護用として「高濃度人工炭酸泉」が開発・普及しています。

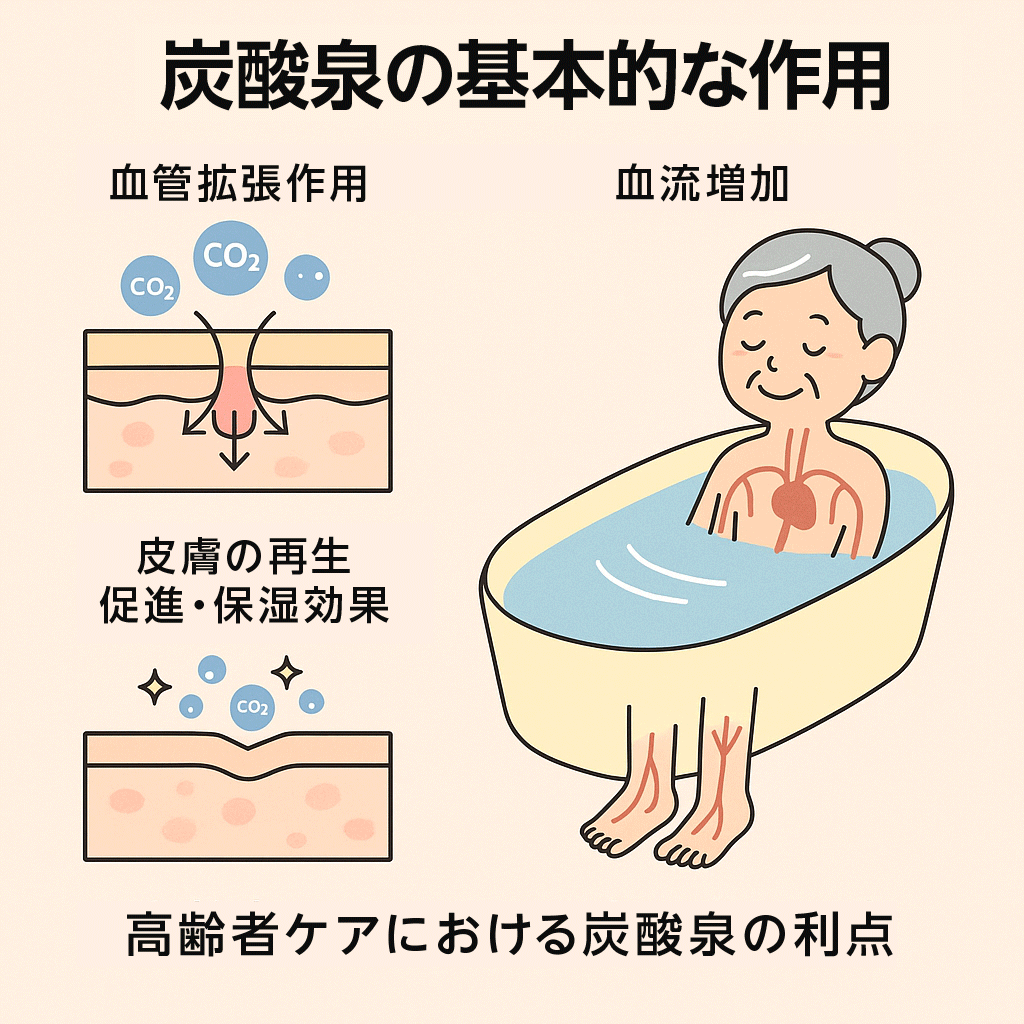

炭酸泉の基本的な作用

①血管拡張作用

皮膚から吸収されたCO₂により、毛細血管が広がる作用。これは「ボーア効果」と呼ばれる生理現象で、血中の酸素放出が促進されます。

②血流増加

血管が広がることで、心臓に負担をかけずに末端まで血液が行き届くようになります。実際、通常の入浴よりも炭酸泉の方が、血流改善効果が高いとする研究(※1)もあります。

③皮膚の再生促進・保湿効果

皮膚温の上昇により、新陳代謝が高まる。さらに炭酸の細かい泡が角質をやさしく除去し、しっとりとした肌状態を保つ効果も報告されています。

高齢者ケアにおける炭酸泉の利点

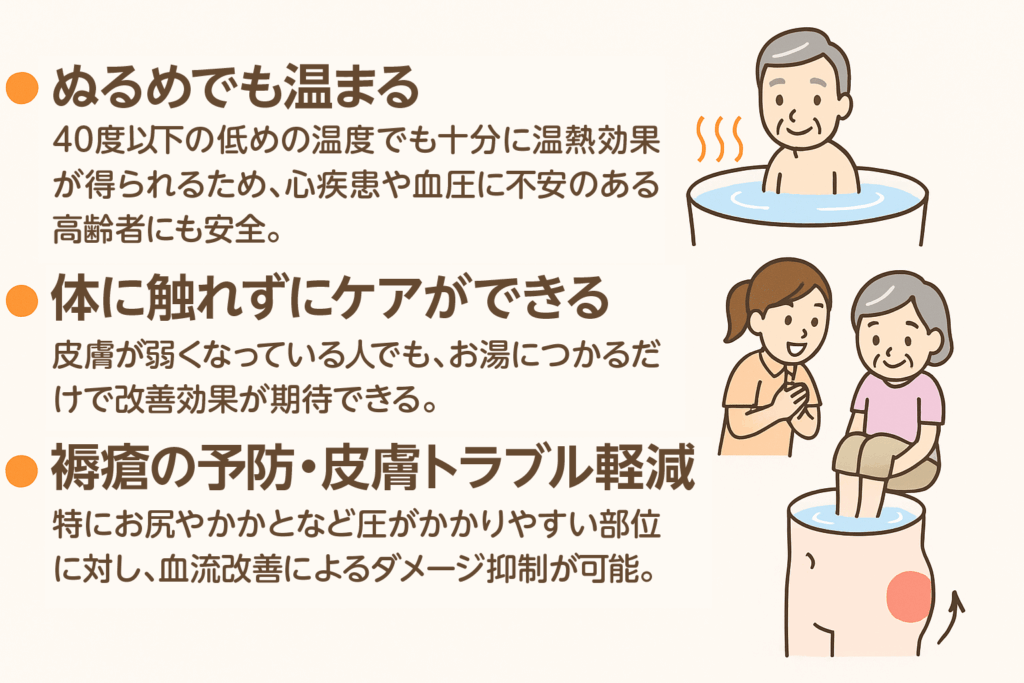

●ぬるめでも温まる

40度以下の低めの温度でも十分に温熱効果が得られるため、心疾患や血圧に不安のある高齢者にも安全。

●体に触れずにケアができる

皮膚が弱くなっている人でも、お湯につかるだけで改善効果が期待できる。

●褥瘡の予防・皮膚トラブル軽減

特にお尻やかかとなど圧がかかりやすい部位に対し、血流改善によるダメージ抑制が可能。

足湯だけでも期待できる全身効果

全身浴が難しい人にとって、足だけをお湯に浸ける「足湯(部分浴)」でも、効果があるのか?

その疑問に対して、近年の研究は明確な答えを出し始めています。特に炭酸泉を使った足湯では、足先だけの温浴にもかかわらず、全身の血流改善やリラックス効果が期待できることが分かってきました。

その理由は、足が「血管の末端」でありながら、全身の循環に関わる重要なポイントであるからです。

炭酸泉足浴では、足元の血管が拡張し血流が活性化されることで、そこから心臓へ戻る血液の流れもスムーズになり、全身の循環が促されます。

名古屋共立病院や偕行会グループの報告によると、足湯のみの実施でも皮膚温は顕著に上がり、血流状態が改善されることが臨床的に確認されているのです。

また、副交感神経が優位になり、心拍数の安定や全身の緊張緩和にも寄与することがJ-STAGE掲載の研究でも示されています。

このように、足湯という一見“局所的”なケアでも、全身に良い影響を与えるのが炭酸泉足浴の特長です。

介護や家庭のケアでも、手軽に導入できる“全身ケアの入り口”としてぜひ活用していただきたい方法です。

家庭や施設でも導入可能? 〜実用的な選択肢〜

高濃度炭酸泉は、以前は病院や温泉施設でしか使えませんでしたが、現在は家庭用・施設用として多様な製品が出ています。

炭酸ガスを発生させる仕組みは大きく分けると2種類。

一つは薬剤を使って発生させるタイプで、イメージとしては炭酸泉入浴剤のようなものです。

もう一つは炭酸ガスボンベから直接炭酸ガスをお湯に溶け込ますタイプで、こちらはビールサーバーをイメージしていただければわかりやすいでしょう。

業務用として一般的に使われているのはガスボンベを使ったものです。

【導入しやすい製品例】

温浴施設では浴槽のお湯を循環させて、常に炭酸濃度を一定に保つ仕組みで運用されています。

今では、このシステムをコンパクトに家庭用のサイズに設計し直した装置が販売されているのです。

しかし、もっと簡単に手軽に利用できるものにワンパスタイプという仕組みがあります。

蛇口やシャワーから出てくる直前に炭酸ガスを溶け込ませるタイプです。電気を使わずシンプルな装置なので、浴槽の改造や工事も不要で導入コストも低く抑えられますのでおすすめです。

私の体験から伝えたいこと

私じしん、炭酸泉を日常的に使っていることで、下肢静脈瘤の軽減や疲労回復を実感しています。視覚的に障害があるため、眼精疲労から肩のコリにも悩まされていましたが、随分と楽になりました。

そして何より、母の足が壊死する前にこの知識と環境があれば…。その思いが、私をこの記事執筆へと駆り立てています。後悔ではなく、「知っていること」で未来を変えることができるのです。

“炭酸泉=贅沢品(ぜいたく)”ではない

介護現場において、炭酸泉は決して「ぜいたく品」ではありません。**予防と再生を支える“ケアの道具”なのです。

もしこの記事を読んで、「ちょっと調べてみようかな」「まずは足湯からやってみようかな」と思っていただけたら、それが第一歩です。このサイトでは、全国の高濃度人工炭酸泉導入店も紹介していますので参考にしてみてください。

毎日の入浴が、未来のQOL(生活の質)を大きく左右するかもしれません。

【参考文献】

- ※1:髙橋俊男ら「炭酸泉入浴による血流量および皮膚温の変化」『日本温泉気候物理医学会雑誌』 2012年

- 日本医療・福祉用具機構「介護現場における炭酸泉活用事例」パンフレット

- ※2:足湯における効果に関する記事

偕行会グループ「炭酸泉を利用した透析患者の下肢壊死予防」https://www.kaikou.or.jp/touseki/strength/carbonate.html

J-STAGE論文「高濃度炭酸泉足浴による血流と自律神経機能への影響 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsnas/19/0/19_43/_pdf

追記

炭酸泉がすべての症例で切断回避や治癒を保証するものではなく、他の治療法との併用や個別の適応判断が必要です。副作用が少ないとされますが、全身状態や合併症によっては注意が必要な場合もあります

基礎知識や美容・健康の話題まで幅広く紹介しています!